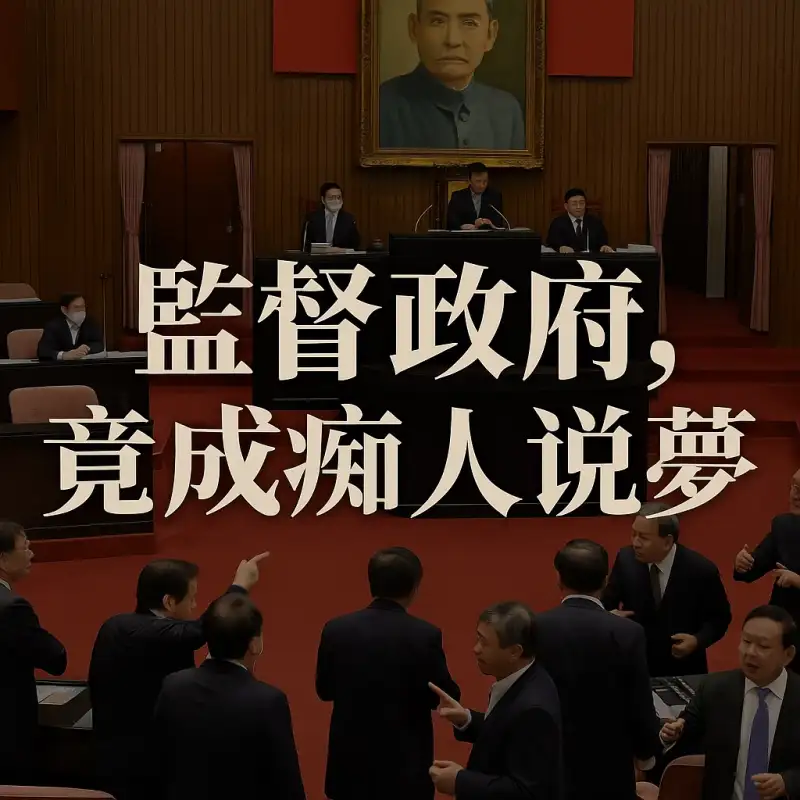

在民主社會中,立法委員與地方議員肩負著至關重要的使命—監督政府、代表人民、捍衛公共利益。然而,台灣政壇的現況卻讓人不得不質疑:這些民意代表,是否已逐漸忘記了自己的初衷? 近來的政治氛圍愈加對立,立委與議員們不再以審查政策、監督預算、質詢行政部門為核心,而是將重心放在罷免、杯葛與激烈的黨派對抗。大會殿堂不再是理性辯論之所,反而淪為鬥爭與清算的戰場。當執政者主導發動罷免,矛頭直指監督者,這樣的政治動作難免令人憂心民主的核心價值是否正逐步被侵蝕。

罷免制度本為民主機制之一,但當其淪為剷除異己的工具,甚至被用來壓制問責聲音,民主制度的防線便出現破口。正當社會期待立委們能對能源政策、財政分配、國防外交等重大議題提出監督與改革建議時,卻見部分議員將資源耗費於派系動員與內部鬥爭,忘卻監督職責才是立法機構存在的根本意義。

更讓人憂心的是,這種氛圍不僅耗損制度資源,也削弱了人民對民主的信任。當「質詢無力」、「問政無效」成為民間普遍觀感,民眾將難以相信他們所選出的代表,真的站在他們一邊。而當監督被視為挑釁,問責被當成敵意,民主也就失去了自我修正的能力。 另一方面,政府近年大力推動「轉型正義」、「去蔣化」等象徵性工程,卻未見相對應的行政效能提升或政策透明度強化。社會輿論也開始質疑:轉型正義是否淪為政治利益的再分配工具?若改革只是為了重構話語權與掌控資源,則不啻於以民主之名行權力之實。

制度的健全,來自於分權制衡與角色明確。立委與議員若能回歸本職,專注於政策監督、公共預算審查與政府施政問責,民主制度將能發揮其真正效能。而政府若真心捍衛民主,就該容忍監督、尊重質疑、回應民意,而非反射性地反擊異己,甚至操弄輿論構築敵我分明的政治氛圍。 民主,從來不是掌聲,而是責問的聲音。唯有監督力量被正當地維護與行使,才能保障政府施政不偏離軌道。當代表人民者真正為民發聲,當被監督者願意面對批評與改進,台灣民主才有繼續深化的可能。民主的價值,不在於誰掌權,而在於制度能否容納多元與自我糾錯的能力。這是我們每一位公民都該守護的底線。